⼤韓航空機撃墜事件に思う 忘れてはならないこと

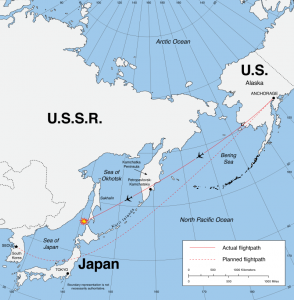

北海道の北端、晴れた⽇には樺太も遠望できる宗⾕岬の⾼台に折り鶴をかたどったモニュメントが北の海を⾒つめ続けている。「祈りの塔」と名付けられたその塔の⾼さは19.83m、東⻄に広げた16枚の⽻根には296枚の御影⽯がはめられている。1983年(昭和58年)9⽉1⽇の未明、16カ国の国籍からなる乗客乗員296名が⼀瞬にして命を奪われるという、世界を震撼させた事件があった。⽶国ニューヨークのジョン・F・ケネディ空港から、アラスカ州アンカレッジ空港経由、韓国ソウルの⾦浦空港に向かっていた⼤韓航空(KAL)007便ボーイング747型機が、予定航路を⼤きく逸脱して樺太上空でソビエト社会主義共和国連邦(ソ連)の領空を侵犯し、領空侵犯対処にあたったソ連空軍迎撃機のミサイル攻撃により、樺太南⻄部の海⾺島(モネロン島)沖の海上に墜落した。折り鶴は、今もその空と海を向いて祈り続けている。

1991年の夏、幹部学校指揮幕僚(Command & Staff : CS)課程学⽣であった私は、最北端の稚内や最東端の根室からソ連が実効⽀配する島を遠望し、北の守りにつく陸空⾃衛隊部隊を巡る“北部研修”で、札幌を起点に北海道を時計回りに⼀周した。「祈りの塔」は、その途次に⽴ち寄った宗⾕岬に⽴つ数々のモニュメントのひとつに過ぎず、その後この碑に刻まれた⼈々とその家族に深く関わることになるとは夢にも思っていなかった。

CS課程在学中の91年12⽉にソ連が崩壊し、ロシア連邦を中⼼とする独⽴国家共同体(CIS)が発⾜した。翌92年3⽉、わたしは幹部学校卒業と同時に外務省に出向、真新しい看板のロシア課勤務となった。2つの超⼤国が世界中の国々をそれぞれの陣営に従えて約70年にわたり対峙してきた⼀⽅の雄であるソ連が崩壊したことを、誰もがまだ実感できないころだった。

国家が破綻した旧ソ連諸国では統治体制が崩れ、まずは貨幣価値が暴落するとともに物価が⾼騰してハイパーインフレが起こった。市⺠は財産を失い貧困に陥り、治安が急速に悪化した。ロシアは⻄側諸国に経済援助を求め、⽇本政府も北⽅領⼟返還を視野に、極東地域⽀援を積極的に検討した。軍の規律が弛緩し⼠気は低下、保有する武器の管理がおろそかになり盗難や不正売却が起きるなか、核兵器が第三国に拡散することや、テロ集団などの⼿に渡ることすら懸念された。ロシア課における私の職務は、CIS諸国における旧ソ連軍の動向、ロシア軍の統治体制や極東ロシア軍の動向など、防衛庁と外務省が共有する関⼼事項を中⼼とした情報の収集と分析に加え、主として旧ソ連軍が関わった⼆国間関係への対応及び新⽣ロシア軍と⾃衛隊との間の偶発事故防⽌協定締結交渉だった。このうち⼆国間関係で担当した主なものが、シベリアに抑留された捕虜強制労働の補償や遺⾻返還、樺太からの引き揚げ三船殉難事件(昭和20年8⽉22⽇、留萌沖)、そして⼤韓航空機撃墜事件の真相究明であった。

⼤韓航空機撃墜事件は、なぜ“真相究明”する必⽤があったのか。事件の概要と、問題点を振り返ってみよう。

この事件がいつどこで発⽣し、どれだけの命が犠牲になったかについては冒頭に述べた。誰の命令により、誰がミサイルの発射ボタンを押したかも、事件発⽣当初から概ね明らかだった。ソ連は「⽶国の命を受け⺠間機を装ったスパイ機」だったとし、あくまで撃墜の正当性を主張した。しかしKAL007便がなぜ定期航空路を⼤きく逸脱しソ連領空に向かったのか、領空侵犯対処に当たったソ連空軍機は本当に⺠間機だと認識していなかったのかなど、事故の真相究明は⼀向に進まなかった。国連未加盟であった韓国になりかわる⽶国とソ連の⼀騎打ちとなった。

なぜか。

航空機事故原因究明の鍵を握るのはブラックボックスと呼ばれるフライトデータレコーダー及びコックピットボイスレコーダーの解析である。これらのレコーダーは、航空機事故で想定される⾼加速度の衝撃や⽕災による⾼熱、⽔没による⽔圧や腐⾷に耐えられる設計になっており、事故機そのものの所在が不明であったり、発⾒回収不能な深海に⽔没したりしない限り回収されるものである。事故機が⽔没した樺太南⻄の海⾺島付近では、⽶ソ双⽅の軍艦や調査船及び⽇本の海上⾃衛隊の艦艇が機体捜索、とりわけブラックボックス発⾒回収にしのぎを削った。ソ連は他国船の領海内進⼊を許さず、かつ公海上においても進路妨害を⾏うなど、世界中が固唾を呑んで⾒守るなか⼀触即発の緊張状態が繰り広げられた。⼀応の捜索が終了したのちソ連側から遺留物が引き渡されたが、ソ連は「ブラックボックスは回収していない」と主張した。現場海域や北海道沿岸には機体の⼀部や遺品・遺体の⼀部が数多く漂流・漂着していた⼀⽅で、ソ連が引き渡した遺留品があまりに少なく、しかも形ある遺体や遺品がなかったため、KAL機が強制着陸させられ乗客はスパイ容疑で⼈質になっているというまことしやかな説まで流布し、事故原因は迷宮⼊りしていった。

事件後約10年。真相解明に向けた動きが起きた。

ソ連が崩壊し新たなリーダーとなったエリツィン⼤統領は、混迷するロシアを再⽣させるため、旧ソ連が標榜していた社会主義体制から脱却し、⺠主主義や⾔論の⾃由、市場経済など、対⽴していた⻄側諸国と価値を共有できる国家に⽣まれ変わることを証明するため数々の政策を打ち出した。その⽬⽟のひとつとして、KAL007便のブラックボックスを旧ソ連が秘匿所持していた事実を公表し、1993年1⽉これを国際⺠間航空機関(International Civil Aviation Organization : ICAO)に引き渡すとともに、事件の真相究明に協⼒することを表明したのである。事件発⽣から約10年、消えかけていた悲惨な事件が再度⼈々の記憶によみがえった。

旧式化かつ劣化したブラックボックスのデータを解析するには⾼い技術を要したが、事件に直接関わりがない第三国であるフランスが解析することになった。解析に要する経費は⽇、⽶、韓及び加政府が負担したが、ロシアはこれを拒否した。事故調査の結果はICAOに提出され、1993年6⽉に最終報告として承認された。

これにより、KAL007便が定期航空路を逸脱しロシアの領空侵犯に⾄った原因は、KAL機操縦⼠による慣性航法装置への⽬的地⼊⼒ミス等のヒューマンエラーであることが明らかとなり、ソ連が主張して譲らなかったスパイ機説は否定され、ロシアもこれを認めた。事件当時すでにGPSが実⽤化されていたが軍⽤に限定され、⺠間機は⾃機の位置把握に利⽤できなかった。このため、⺠間機は、針路と加速度から現在位置を分析する慣性航法装置により⾃機の位置を推定しつつ、ウェイポイントと呼ばれる航路上の予定通過点で地上からの信号により誤差を修正しながら⾶⾏していた。KAL007便の操縦⼠は⾃動操縦モードで⾶⾏する予定通過点の緯度経度の⼊⼒を間違えたか、慣性航法装置⾃体の何らかの不具合に気づかず、このために予定航路を⼤きく逸脱したにもかかわらず、ウェイポイント通過時にも誤差を認識せずに漫然と⾶⾏を続け、ロシア領空に侵⼊したと結論づけられた。

またミサイルを発射したスホーイ15のパイロット(ゲンナジー・オシポヴィッチ中佐)と撃墜命令を下した地上司令部との交信記録の分析、及びオシポヴィッチ中佐からの聞き取り調査により、パイロットは⽬標が⺠間機であることを認識しつつも、スパイ機だとの判断を覆すことなく、明確な警告なしに命令どおりミサイルを発射したことも判明した。この事件そのものについてさらに詳しく解説するには紙⾯に余裕がないが、関連の書籍が数多く出版されているので、興味を持たれた読者はそちらを参照してほしい。

ICAOによる事故調査と併⾏して⾏われたのが、ロシア軍関係者と遺族との⾯談だった。1992年の冬、わたしは担当官として⽇本⼈遺族会会⻑らとともにモスクワに赴いた。⽇本、韓国、アメリカ及びカナダの4カ国から約10名の遺族がモスクワに集まり、遺族参加者が⼀番多かった⽇本の⼤使館で事前の打ち合わせが⾏われた。ロシア側からは、樺太でKAL007便迎撃の総指揮を執っていたソコル空軍基地⾶⾏師団司令コルヌコフ⼤佐と、迎撃機の機⻑オシポヴィッチ中佐らが参加するとの情報だった。最愛の家族を失った家族たちは、国籍を越えて結束し、事件の直接関係者からの真相説明と謝罪に期待が持たれた。参加者の⼈数制限から、わたしは⾯談そのものに⽴ち会うことができず、⼒なくもどった遺族の⼝から、迎撃機の機⻑は姿を⾒せず、ロシア側からは明確な謝罪もないうえ、新たな事実は何ら判明したかったとの残念な結果を聞くことになった。

この事件の犠牲者ご遺族との連絡をとるようになり、今も忘れられないお⼆⽅がいらっしゃる。それぞれご⼦息を亡くされた⺟親のHさんとOさんだ。Hさんは、語学留学中だった18歳の息⼦を、Oさんは⽶国の⾳⼤を卒業し、現地で結婚した新妻とともに帰国するはずだった22歳の息⼦を亡くされた。Hさんは息⼦の⽣存を諦めず⾃宅の部屋をそのままにしておられた。Oさんは、⾳楽家として活躍するはずだった息⼦を偲び、36年経ったいまも地元⼤分県で平和を祈る鎮魂コンサートを開いておられる。⼈は誰しも、ある⽇突然⾃分が“遺族”と呼ばれる⽇が来ることなど、瞬時も想像することはない。

ソ連は国家公安委員会(KGB)議⻑として15年の⻑きにわたり厳格なイデオロギー監視体制を敷いたアンドロポフ書記⻑、⽶国はソ連を「悪の帝国」と呼んだ硬派のレーガン⼤統領の指導のもと、冷戦が冷戦でなく、⽶ソ戦の⽕ぶたが切られてもおかしくないほどの緊張の最中に起きた事件だった。事件発⽣当時、ベーリング海では⽶軍の偵察機RC135が領空近くを⾶⾏しているという状況もあり、ソ連は⽬標を軍⽤機と誤認し続けた可能性もあった。カムチャッカ半島を領空侵犯した不明機の邀撃に失敗し、その機がふたたび樺太で領空侵犯したことを認めた防空指揮官が、上官からの叱責を脳裏に浮かべながら半ば焦りをもって撃墜を命じたことも想像に難くない。領空侵犯対処にあたった戦闘機の機⻑が、⽬標が領空を出てしまうのを⽬前に撃墜命令を受け、最終確認もそこそこにして引き⾦を引くにも躊躇なかっただろう。しかし状況をどのように分析しようとも、その結果が⽣んだ悲劇の理由を正当化することはできない。翻って、国⺠の命、隊員の命を預かる⾃衛隊の指揮官は、その瞬間に直⾯したとき、どう決断するのだろうか。もし⾃分がこの事件の現場指揮官だったなら、どう判断しただろうか。遺族の⽅々との出会いを通じ、国を守るという使命に伴う宿命の計り知れない重さを知ることとなった。

ロシア当局は遺族に対し、いまだ謝罪も補償も⾏っていない。ICAO最終報告を信じられず、⽶国による謀略を疑う遺族もおられる。⼤韓航空機撃墜事件は決して過去の出来事ではないのだ。

事件発⽣から1週間後、グロムイコ・ソ連外相はマドリードで⾏われた全欧安保再検討会議でこのように発⾔した。

「やがて世界は(事件のことなど)忘れ去るだろう・・」

クリミア半島、南シナ海、北⽅領⼟、⽵島・・・。“暴⼒による現状変更”は、いまだリアルタイムに世界中で、そして⽇本の周辺で発⽣している。そのような無法⾏為を、わたしたちは許してはならず、そして決して忘れてはならない。

『Jシップス』12月号 (イカロス出版) より

参考⽂献 『撃墜−⼤韓航空機撃墜事件』 (柳⽥邦男、講談社、1984年) 『⽬標は撃墜された−⼤韓航空機撃墜事件の真実』 (セイモア・ハーシュ、⽂藝春秋、1986年) 『ボイスレコーダー撃墜の証⾔−⼤韓航空機事件15年⽬の真実』 (⼩⼭巌、講談社、1998年)

KAL007便の予定航路と実際の⾶⾏航跡(出典はWikipedia「⼤韓航空機撃墜事件」)